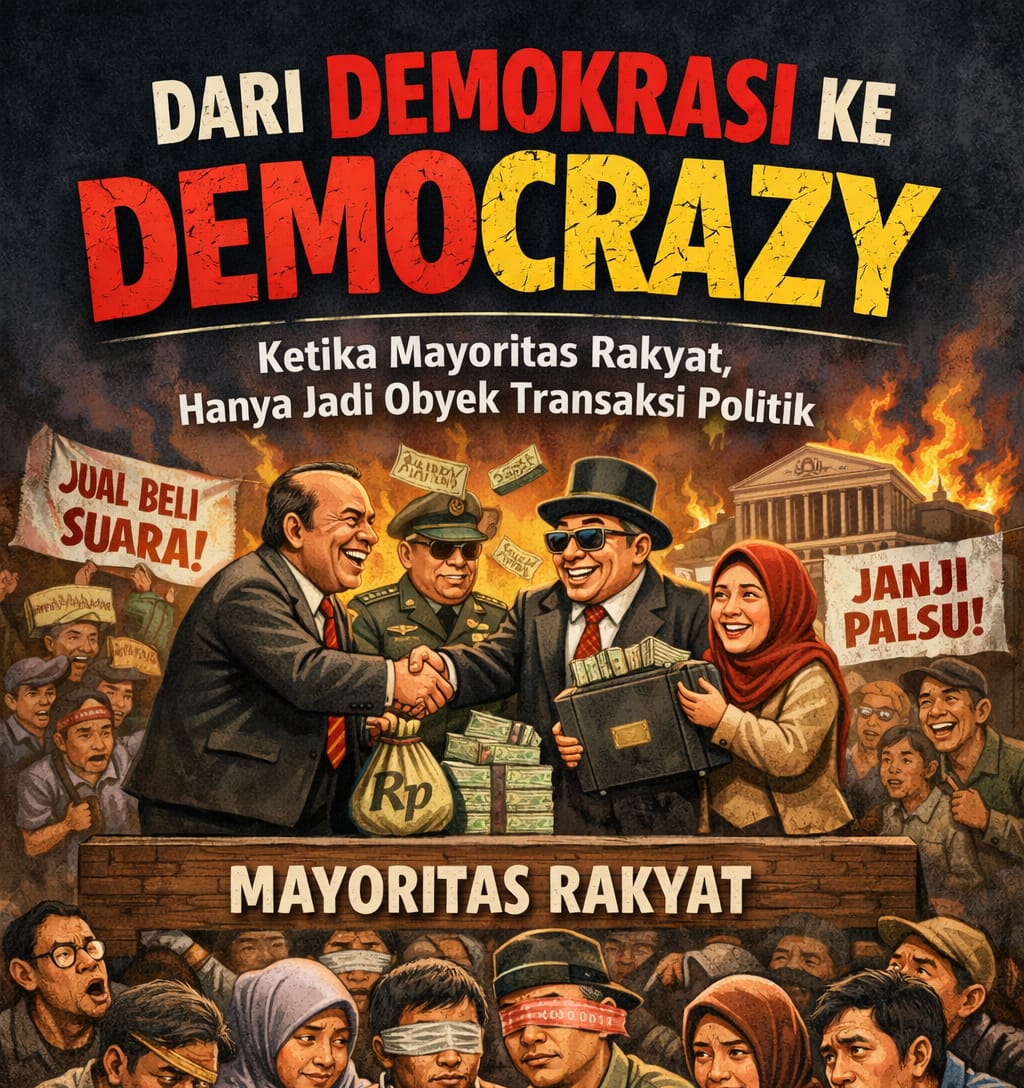

Dari Demokrasi ke “DemoCrazy”: Ketika Mayoritas Rakyat Hanya Jadi Objek Transaksi Politik

Oleh: Drs. Budi Rahardjo, MM. (Mantan Sekda Pemalang)

RABN.CO.ID, PEMALANG – Reformasi 1998 membuka harapan besar bagi rakyat Indonesia untuk membangun demokrasi yang sehat, berkeadaban, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sistem pemilihan langsung yang diterapkan pasca-Reformasi diharapkan menjadi jalan bagi kedaulatan rakyat untuk benar-benar terwujud. Namun, lebih dari dua dekade kemudian, harapan itu justru semakin jauh dari kenyataan. Demokrasi yang kita jalankan hari ini tidak lagi sepenuhnya mencerminkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang terjadi justru pergeseran serius: demokrasi berubah rupa menjadi “DemoCrazy”, sebuah praktik politik yang makin pragmatis, transaksional, dan menjauh dari nilai-nilai ideologis.Sabtu (24/1/2026)

Ini bukan sekadar retorika. Ia lahir dari realitas politik yang dapat kita saksikan hampir di setiap momentum pemilihan, termasuk dalam Pilkada. Fakta yang sering luput dari perhatian adalah komposisi keanggotaan partai politik di Indonesia. Berapa persen sebenarnya rakyat Indonesia yang tercatat sebagai anggota partai politik? Angkanya relatif kecil jika dibandingkan dengan total jumlah pemilih. Sebaliknya, mayoritas rakyat—diperkirakan hampir 80 persen—bukanlah anggota partai politik. Mereka adalah kelompok non-partai yang secara struktural tidak terikat dengan ideologi, kaderisasi, maupun pendidikan politik formal yang dilakukan oleh partai.

Kondisi ini menciptakan problem mendasar dalam sistem demokrasi elektoral kita. Ketika mayoritas rakyat berada di luar struktur partai, maka posisi mereka dalam kontestasi politik sering kali hanya dilihat sebagai “pasar suara”, bukan sebagai subjek politik yang memiliki aspirasi, kesadaran ideologis, dan agenda perubahan. Dalam ?situasi seperti ini, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai pemilik kedaulatan, melainkan sebagai objek yang dapat dipengaruhi, bahkan dibeli.

Di sinilah demokrasi mulai kehilangan maknanya. Idealnya, demokrasi adalah arena pertarungan gagasan, visi, dan program. Partai politik seharusnya menjadi institusi pendidikan politik, tempat rakyat diperkenalkan pada nilai, ideologi, dan orientasi kebijakan jangka panjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak partai politik lebih sibuk dengan pragmatisme elektoral, membangun koalisi instan, dan mengusung kandidat berdasarkan popularitas serta kemampuan finansial, bukan kapasitas kepemimpinan dan integritas.

Akibatnya, pendidikan politik menjadi barang langka. Rakyat tidak lagi diajak untuk memahami ideologi, arah pembangunan, atau konsekuensi kebijakan publik. Yang lebih sering terjadi adalah mobilisasi suara melalui pendekatan transaksional. Politik uang, bantuan sesaat, hingga berbagai bentuk iming-iming material menjadi alat utama untuk meraih dukungan. Dalam situasi ini, suara rakyat tidak dihargai sebagai ekspresi kehendak politik, melainkan sebagai komoditas yang memiliki harga.

Fenomena ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai “golongan pragmatis transaksional”. Kelompok ini bukan karena kesalahan rakyat semata, tetapi karena sistem yang membentuk mereka demikian. Ketika partai politik gagal menjalankan fungsi ideologisasi dan pendidikan politik, maka rakyat akan merespons dengan cara yang rasional menurut kondisi mereka: memilih berdasarkan manfaat jangka pendek, bukan pertimbangan ideologis atau programatik. Dalam jangka panjang, ini sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi.

Lebih jauh, kondisi ini juga berdampak pada kualitas kepemimpinan yang terpilih. Ketika proses pemilihan didominasi oleh transaksi, maka peluang bagi calon-calon yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen pada kepentingan publik menjadi semakin sempit, terutama jika mereka tidak memiliki modal besar. Sebaliknya, mereka yang memiliki sumber daya finansial kuat akan lebih mudah masuk ke arena politik, meskipun belum tentu memiliki visi dan kompetensi yang memadai.

Inilah paradoks demokrasi elektoral kita. Sistemnya tampak demokratis karena melibatkan pemilihan langsung, tetapi substansinya semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang seharusnya menempatkan aspirasi rakyat sebagai fondasi, justru berubah menjadi mekanisme untuk melegitimasi kekuasaan melalui transaksi. Aspirasi tidak lagi menjadi komoditas utama; yang lebih dominan adalah kalkulasi elektoral dan kekuatan logistik.

Situasi ini juga memperlemah fungsi kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Ketika hubungan antara pemilih dan kandidat dibangun di atas transaksi, maka hubungan itu cenderung berakhir setelah pemilihan selesai. Rakyat merasa “sudah menerima”, sementara pejabat terpilih merasa “sudah memberi”. Hubungan politik yang seharusnya bersifat berkelanjutan—berbasis aspirasi, partisipasi, dan akuntabilitas—berubah menjadi hubungan jangka pendek yang bersifat transaksional.

Dalam konteks Pilkada, masalah ini menjadi semakin nyata. Pilkada yang seharusnya menjadi sarana bagi rakyat daerah untuk memilih pemimpin terbaik, sering kali terjebak dalam politik biaya tinggi. Biaya politik yang mahal mendorong praktik-praktik tidak sehat, mulai dari mahar politik hingga politik uang di tingkat pemilih. Dampaknya tidak hanya merusak integritas proses, tetapi juga menciptakan insentif bagi korupsi pasca-terpilih, karena biaya politik yang besar harus “dikembalikan”.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi kita akan semakin kehilangan ruhnya. Rakyat akan semakin apatis, tidak percaya pada proses politik, dan memandang pemilu hanya sebagai rutinitas lima tahunan yang tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Pada titik ini, istilah “DemoCrazy” menjadi semakin relevan: demokrasi yang secara formal ada, tetapi secara substansial mengalami kegilaan nilai.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, partai politik harus kembali pada fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan politik. Partai tidak boleh hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi harus menjadi ruang kaderisasi, pembentukan ideologi, dan penyemaian kepemimpinan yang berintegritas. Kedua, negara perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang dan pelanggaran pemilu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, politik transaksional akan terus menjadi norma.

Ketiga, masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan harus mengambil peran lebih aktif dalam meningkatkan literasi politik rakyat. Rakyat perlu dibekali pemahaman bahwa suara mereka bukan sekadar alat tukar, tetapi instrumen penting untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan daerah serta bangsa. Keempat, sistem pembiayaan politik perlu direformasi agar lebih transparan dan adil, sehingga tidak hanya mereka yang bermodal besar yang dapat berkompetisi.

Demokrasi sejati tidak lahir dari transaksi, tetapi dari kesadaran. Ia tidak tumbuh dari pragmatisme sempit, tetapi dari komitmen pada nilai dan kepentingan jangka panjang. Jika kita ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia dari jebakan “DemoCrazy”, maka semua pihak—partai politik, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, media, dan tentu saja rakyat—harus berani melakukan koreksi mendasar.

Reformasi sejatinya belum selesai. Tantangan terbesar kita hari ini bukan lagi sekadar menyelenggarakan pemilu, tetapi memastikan bahwa pemilu itu benar-benar menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi nama tanpa makna, dan rakyat akan terus berada dalam posisi sebagai objek, bukan subjek, dalam panggung politik nasional.(Red/FS)

Editor:Sofid